1 センスメイキング

センスメイキングとは、あいまいな事を従来の合理性重視で省いたりせず、

あいまいさにこそ目を向け、気づき、意味づけをするプロセスである。

そこにこそ、インベーションを起こすチャンスがある。

センスメイキングは、あいまいさのマネージメントであり、次のような感知と認定によって、行われる。

● あいまいさのマネージメント

> 感知

◇ あいまいなことを肯定、受容する

◇ 目にみえないものにこそ、直観力、洞察力を駆使し、物事、事象の真意をつかむ

> 認定

◇ 過去の経験から、あいまいさを意味づける

◇ あいまいさの原因であるゆらぎを掘り下げる

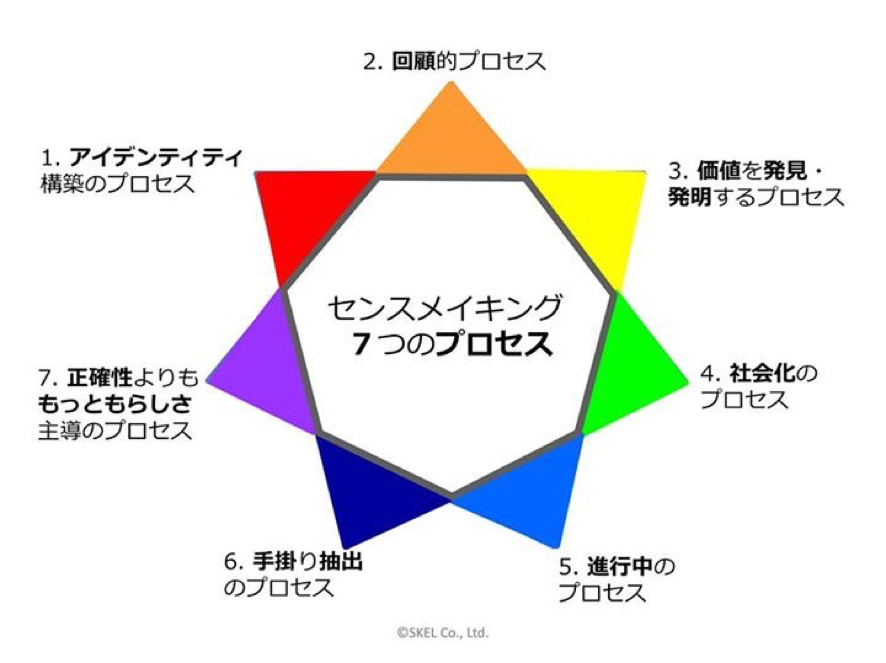

また、これらは、次の7つのプロセスを含む。

2 センスメイキングのプロセス

1) アイデンティティ構築のプロセス

センスメイキングには、センスメーカーが必要不可欠である。

そのセンスメイカー個人は、単数ではなく、複数の自己から構成された一つの政府のように振る舞い、

相互作用によって、影響を受け、変化し、自己を再定義していく。

2) 回顧のプロセス

あいまいさの意味づけは、過去の経験、発言を振り返ることによってなされる。

“人は自分たちの行っていることを行った後でのみ知ることができるのである。

有意味な生きられた経緯の分析に由来している(Schutz, 1967)”。

自分の知覚している世界は、実際は過去の世界である。この経験を未来につなぐのである。

3) 価値を発見・発明するプロセス(enactment)

意味づけしたものに、新しいマーケットを創り出すためのラベルを貼り、

それを可視化し、シンボリックなものに創造する。

4) 社会化のプロセス

他者と相互作用することにより、気づき、アイディアをより、洗練されたものに構築していく。

5) 進行中のプロセス

状況変化により、代替行動を促す。

6) 手掛かり抽出のプロセス

気づかれた手掛かりの意味を確定する。バリューマッピングをすることにより、新たな手掛かりを得る。

7) もっともらしさ主導のプロセス

センスメイキングでは、正確さより、もっともらしさやスピードが重要視される。

“優れた物語”であるべき。そこに必ずしも論理性は、求められない。

3 あいまいさと合理性

感覚よりも理性を重じ、分析的・演繹的論理に基づく近代合理主義は、16-17世紀にデカルトによって提唱され、

その後、ライプニッツやニュートンによって、継承・展開された。一方、パスカルは、精神論、個別性を重視し、

帰納的思弁を行ったいわゆる近代非合理主義哲学者であり、キルケゴールやサルトルによって継承された。

現代社会は、デカルトの合理主義の影響が色濃く、それが当たり前に正として受け入れられてきている。

ところが、センスメイキングでは、むしろ、帰納的、個別的、心情的なパスカルの非合理さが重要で、

あいまいさの中に多く潜む不確実性、多様性の中にイノベーションを見出すものである。

4 LEGOの復活

最後にセンスメイキングによって、離れた顧客を取り戻したLEGOの例について触れる。

2006年ごろ、LEGOにも顧客離れの危機があった。これは、市場調査による顧客 ニーズの見誤りに起因した。最初、LEGOは子供の遊ぶ時間に注目し、如何に子供の時間をハックできるかに着目し、アクションフィギュアやゲームなどの製品展開を行い、創造性を失い、顧客離れが加速した。

その再建にLEGOはセンスメイキングに注力し、“遊びの現象学”を深く知るために、子供にとっての遊びは、どのような体験なのか、何を求めているのかを一般家庭に入り込み行動観察を行った。その結果、

● 子供は、お膳立てされた日常から逃れるために遊ぶ

● LEGOで組み立てスキルを伸ばしたい

● 両親の購買欲は、昔を懐かしむ想いと子供に同じ体験をさせたい

というところにある

というインサイトを得るに至った。

最初の“子供の遊ぶ時間がない” という仮説が間違いであることも証明された。

中尾 好子

専攻:分子分光学

学位:理学博士 (関西学院大学)

現職:日本ロレアル (株) 研究開発

シニアエキスパート・クレームマネージャー

Archives

Archives