1 概要

2017年4回目のSKEL(椎塚感性工学研究所)セミナーは、4月20日木曜日19:00~21:00、おなじみの中目黒 MAXRAY東京支店にて開催されました。

毎回、椎塚先生のプレゼンを聴くだけではなく、その内容を題材として、参加者ひとりひとりの異なる専門性からくる多様な視点に基づいた議論や意見の交換が密に行われ、熱く楽しく語り合う時間です。

今回のテーマは「調査システム」。「調査」を「システム的な視点」から捉えると、これまで気づかなかった新しい調査の視点が見えてくるので、その新しい視点を活かしてどのように調査を行うかを考えよう、というものです。

2 「調査システム」とは

調査というと多くの方がまず「定量」・「定性」といった調査の種類、インタビュー・質問紙といった調査手法のことを想起するかと思います。

しかし、調査を始めるにあたっては、まず「何を知りたいか」からスタートし、調査そのものをひとつの大きなシステムと考えることが重要です。

種類や手法から考え始めると、ごく一部のことしかわからない調査結果となり、全体像が把握できなくなるリスクがあるのです。

「とにかくインタビューをしなくては」とか「アンケートをとらねば」という考え方に陥ることなく、「○○を知るためにはどのような調査が必要なのか」と考えよう、ということなのです。

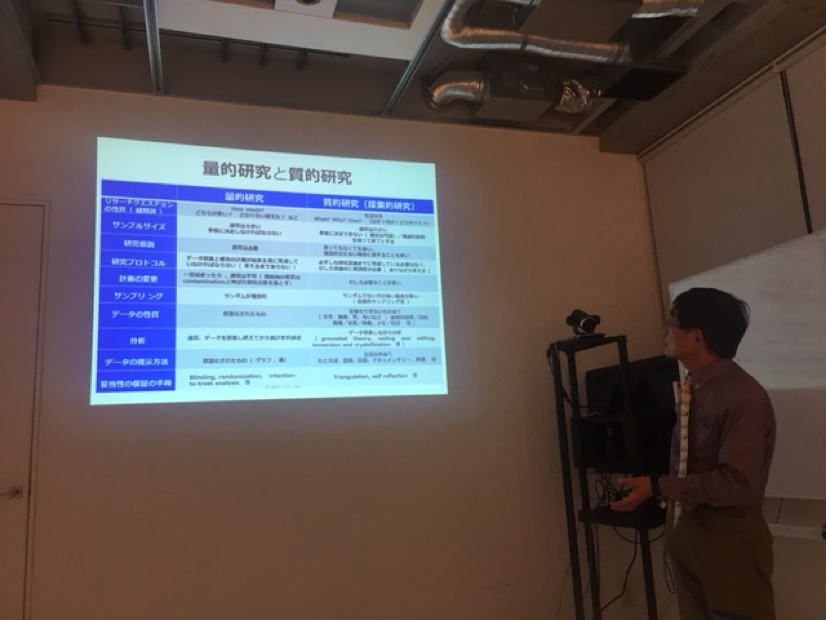

3 量的研究と質的研究

量的研究(定量調査)は「仮説検証型」の調査で、あらかじめ設定された仮説を検証するのに適しています。(たとえば、製品PQどちらがユーザーターゲットにより受け入れられるか、など)

質的研究(定性調査)は「仮説生成型」の調査で、どのような仮説が成立しうるかを探索するのに適しています(たとえば、働くお母さんがほんとうにほしいと思っているサービスはなんなのか、など)

市場が成熟化に向かうまでは量的研究による数値化されたデータが市場迎合型の製品、すなわち平均的な製品を作っていくために必要とされますが、ひとたび成熟してくると平均的なものは「ありふれたもの」になっていくため、質的研究をもちいて差別化を図っていくための情報を得ることが必要となってきます。

4 システムの時間進行について

システムの時間進行は2パターンあります。連続時間システムと離散事象システムです。

連続時間システムは映画のフィルムのように、等間隔で時間が進んでいく、連続性があるものです。これは現実の世界での時間進行の概念です。

離散事象システムは写真をとったときのフィルムのように、時間による連続性がなく、写真を撮りたいと思ったときに撮ったもの、つまり「ある一定の条件(いいな撮りたい)がそろったときに事象(シャッターを押す)が生起するもの」です。

たとえば工場の生産ライン(トヨタのカンバン方式等)は、すべて離散事象システムであり、多くの事例があげられます。言い換えれば、前の工程が終わらなければ、つまり条件が満たされなければ、次に進むという事象が生起しないというものです。

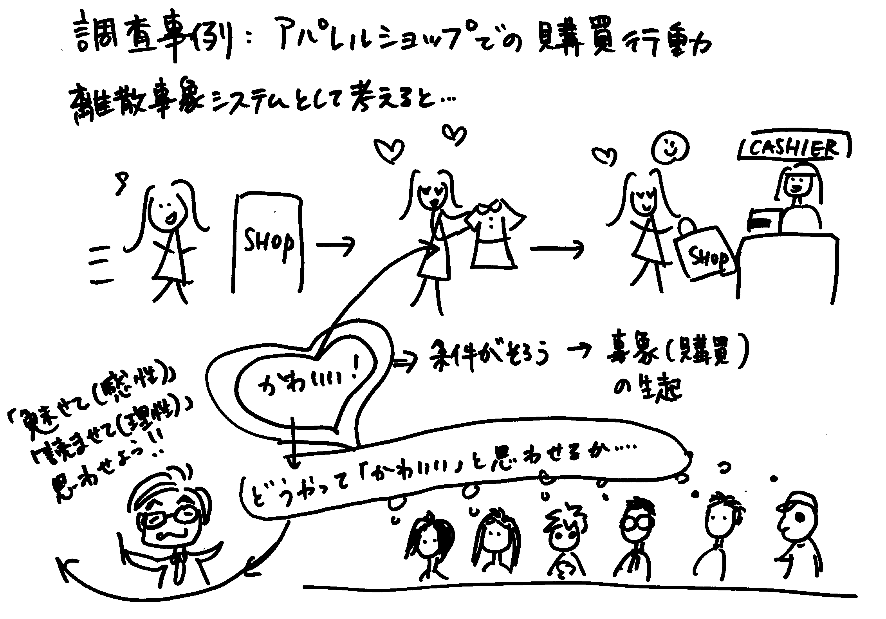

調査事例:アパレルショップの購買行動に関する調査

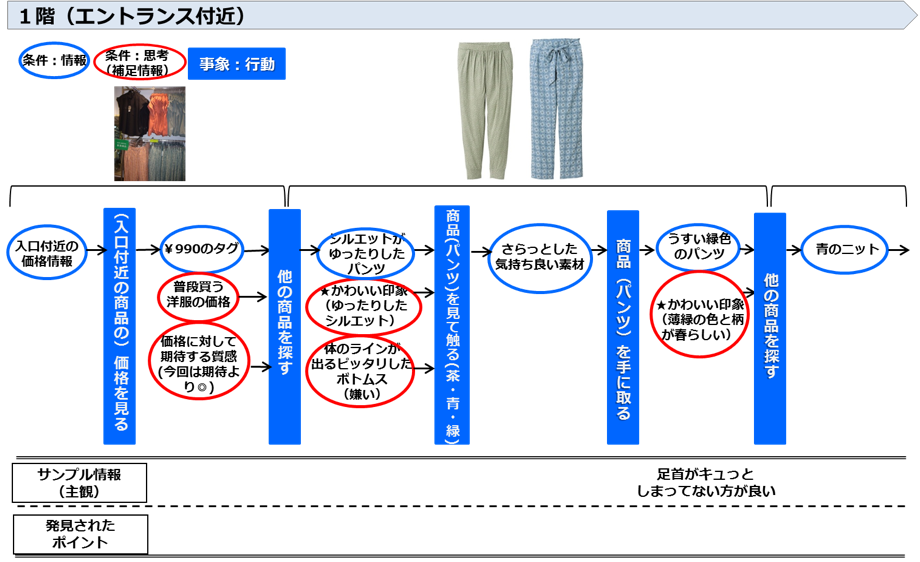

今回は、椎塚先生からこの離散事象システムの考えを用いた調査事例をご紹介いただきました。

「見込み客(新規顧客)のうち、買う理由が「価格」ではない場合、店頭においてどのようなファッション性が着目・評価されているのか」というテーマです。

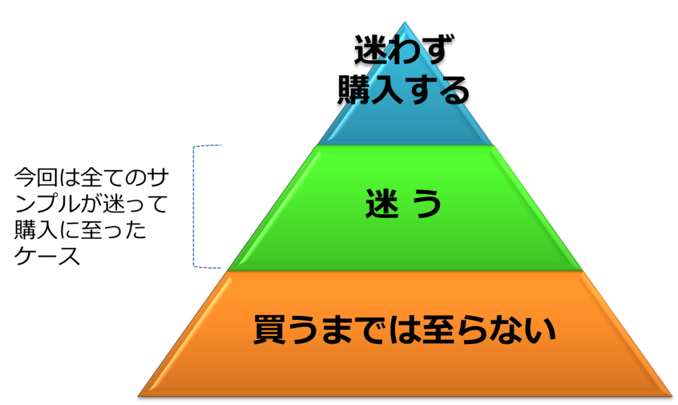

来店してから「買いたい、買おう」と思って(=一定の条件がそろう)実際の購入に至る(事象が生起する)までの流れを追うことで、何がカギとなるかを探りました。

(ファッションがお題とあってか、女性陣の意見がとても活発に。男性陣はなぜかおとなしく。。。)

女性陣と椎塚先生との間で、しばらく実に活発な議論が展開されました。私は、この場にいたことに感謝しています。

ファッション感度の異なる複数の女性の店内行動と思考を記録していくと…

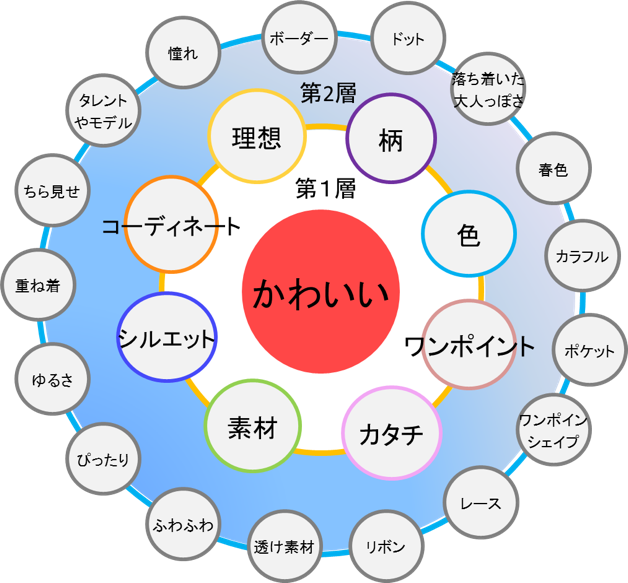

最終的には「かわいい」が一番のトリガーという結論に!

「かわいい」って広くないですか!?人によってマグニチュードが違いますよね?などなど、

女性陣からいろんな声が!

男性陣も「かわいい」は個々人が持っているフックやノイズのようなものと解釈できるから、どう効率的にお店の中にちりばめるかですよね、などの声が。

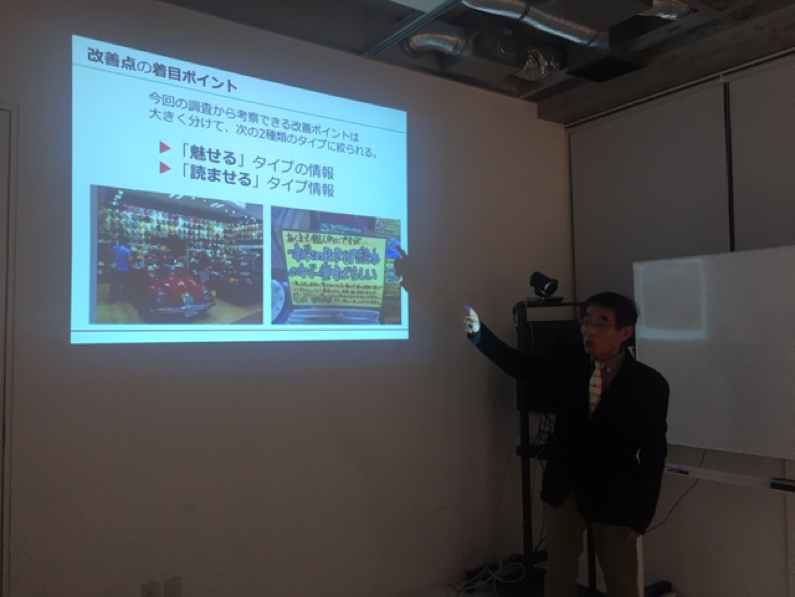

最終的には「かわいいデザイン」の定義ではなく、「かわいい」と思われるためには「商品そのもののかわいさ」と「ついテンションがあがってしまう雰囲気」の2つの要素が必要。

そのために店舗が改善すべき点は「魅せる(ビジュアルで感性を盛り上げる)情報」と「読ませる(説明することで理性に訴える)情報」を提示することである、となりました。

5 最後に

今回は、いままでのレポートとは趣を変え、一部グラフィック・レコーディングの考え方を用いたレポート形式を試みました。

文字だけでは伝えにくいSKELの面白さを違ったかたちであらわすことで感じていただければと願っております。

次回のレポートはどなたがどのようにお伝えくださるか、とても楽しみにしております。

僭越ながら椎塚先生の似顔絵です。

Archives

Archives